Einführung

Dieses Symposium ist so verlaufen wie immer gewünscht, aber eher selten realisiert: Die Referierenden haben ihre Beiträge als Impulse mit ausreichend Zeit für diskursiven Austausch vorgetragen; in dieser Einleitung werden einige Diskussionsstränge zusammengefasst. [1]

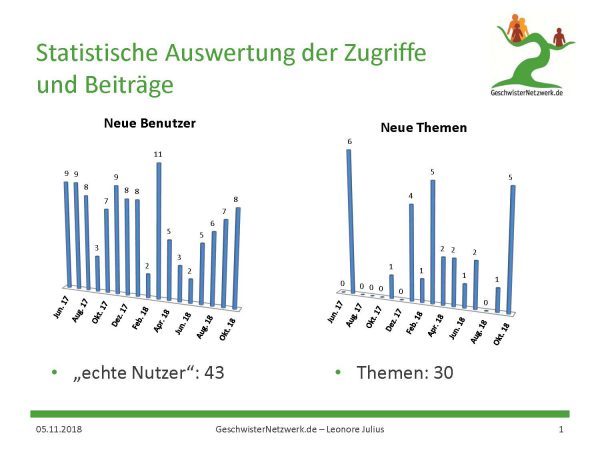

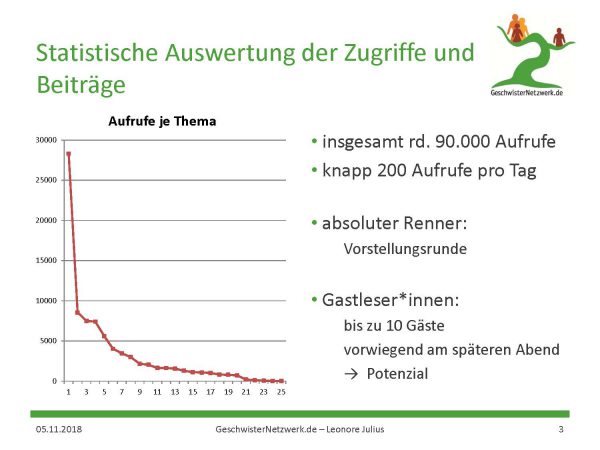

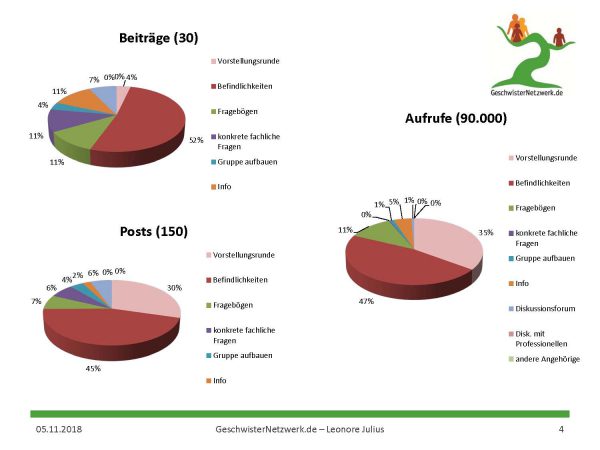

Interessenten am Thema der gesunden Geschwister seien zudem auf die Homepage des GeschwisterNetzwerkes hingewiesen: www.GeschwisterNetzwerk.de [2]

Geschwister im Themenfeld Arbeit und Beschäftigung

Als vier Geschwister aus dem 2017 gegründeten GeschwisterNetzwerk haben wir das Symposium angeboten, und wir hätten uns mehr teilnehmende Geschwister gewünscht – aber ganz schnell wurde uns klar:

Geschwister müssen arbeiten und deshalb können sie an einem Wochentag nicht dabei sein – es sei denn, sie sind wie zwei anwesende Schwestern in sozialen Berufen tätig und können die Teilnahme als berufliche Tätigkeit ausgeben. Damit war in der Gruppe der Bezug zum Thema des Selbsthilfetages „Arbeit und Beschäftigung“ angesprochen und sogleich beendet.

Aufgrund der Beteiligung von drei Psychiatrie-Erfahrenen (neben fachlich Interessierten und Geschwistern) wurde von einem der Psychiatrie-Erfahrenen die vorbereitete Thematik bereits vor den Impulsbeiträgen um den Aspekt „Kontaktabbruch“ erweitert.

Erfahrungen in Familien – von Geschwistern mit Geschwistern sowie mit den Eltern

Das Leid, den Kontakt zwischen den Geschwistern zu verlieren

Ein Psychiatrie-Erfahrener berichtet, durch die Drogenszene den Zugang zu seinen ‘vernünftigen Geschwistern‘ verloren zu haben, auch weil er sich mit seinem Drogenkonsum auf Facebook gebrüstet habe. „Es gibt ja hier so einen bekannten Rapper aus Berlin, der nur über Drogen rappt, Herzog, die neusten Lieder habe ich immer gleich geteilt, auch mit meinen Geschwistern – da ging der Kontakt runter, die haben mich auch von der Freundesliste geschmissen. Jetzt bin ich seit drei Jahren clean, jetzt versuche ich eben den Kontakt wieder aufzubauen, aber ich weiß nicht, ob es nur mir schwer fällt, oder auch meinen Geschwistern. Deswegen finde ich es bis jetzt sehr interessant hier, weil ich mich immer nur aus meiner Perspektive betrachtet hab“ [3].

Der Abbruch des Kontaktes zwischen den Geschwistern kann von beiden Seiten aus erfolgen: von den Erkrankten, aber auch den Gesunden.

Geschwistern, die ihre Problematik nicht im Forum präsentieren wollten und sich per Mail an einen Moderator gewendet hatten, ging es ausnahmslos um das Problem, dass das erkrankte Geschwister die Kommunikation abgebrochen habe sowie die Frage, wie diese wieder hergestellt werden könne.

Auf der anderen Seite fragen im Forum immer wieder Geschwister nach, ob sie ihrerseits mit Kontaktabbruch einen Teil ihrer Probleme lösen könnten. Die Fragen lauten in etwa so: „Was ist mit Kontaktabbruch? Habt ihr Erfahrungen, könnt ihr dazu raten, oder abraten?“ Dies signalisiert erstens, wie belastend für viele Geschwister die Beziehung zur bzw. zum Erkrankten werden kann und zweitens die Ahnung, was ein Kontaktabbruch für einen selbst nach sich zieht: den Verlust der lebendigen Begegnungen mit dem Geschwister, auch wenn diese häufig konfliktgeladen sind.

Zudem ist aus Interviews bekannt, wie häufig bereits die Erkrankung als schwerer Verlust des Geschwisters erlebt wird, da die bis dahin gekannte Schwester bzw. der Bruder nicht mehr so wie früher verfügbar ist. [4]

Wahrscheinlich haben die Fragenden außerdem eine Ahnung von dem, was Geschwister nach einem Kontaktabbruch berichten: Obwohl kein persönlicher Kontakt „mehr besteht, trage ich meinen Bruder immer auf meinen Schultern mit mir.“ (Interviewzitat)

Aus Interviews mit Geschwistern sowie erfragten Lebensläufen ist deren Strategie im ausgehenden Jugendalter bekannt, sich um der eigenen ungestörten Persönlichkeitsentwicklung willen aus der Herkunftsfamilie zu verabschieden, indem sie früh mit Partnern zusammen ziehen, möglichst weit weg studieren bzw. eine Lehre beginnen oder eine Arbeitsstelle antreten. Diese Lebensphase ist am ehesten als „Moratorium“ anzusehen, denn sehr häufig wird nach einigen Jahren der Kontakt zur Herkunftsfamilie, insbesondere dem erkrankten Geschwister, wieder intensiviert.

Nähe-Distanz: Eine schwierige Entscheidung, oder ein lebenslanger Regulationsprozess?

Kontaktabbruch signalisiert einen bedeutsamen Schritt in einer schwierigen Beziehungsdynamik. Claudia Bach kann auf der Basis ihrer Studienergebnisse verdeutlichen, was bei den Überlegungen zu einem Abbruch des Kontaktes vorausgeht: Eine lang andauernde Vorgeschichte, in der die nie endende Notwendigkeit der aktiven Regulation von Nähe und Distanz in der Beziehungsdynamik der Geschwister eine zentrale Rolle spielt; eine mögliche Regulation kann auch ein (ggf. vorübergehender) Beziehungsabbruch sein.

Sie hat bei besonders belasteten Geschwistern gezielt deren Belastungen sowie ihre Möglichkeiten, damit fertig zu werden erfragt (siehe ihren Beitrag weiter unten).

Eine der zu bewältigenden Aufgaben bestehe darin, eine für beide Geschwister erträgliche Distanz herzustellen; dies sei kein Fixpunkt auf einer Nähe-Distanz-Skala, sondern ein dynamischer, lebenslanger Prozess, in dem der Kontaktabbruch eine gewisse Zeitspanne umfasse, dem in der Regel bereits viele kleine Schritte vorausgegangen seien.

Ein Beispiel soll diesen Prozess beleuchten, an dessen Ende sich das gesunde Geschwister nur noch mit einem Beziehungsabbruch „retten kann, um nicht aufgesogen zu werden“.

Der Erkrankte ruft immer wieder nachts an, wogegen sich die Schwester wehren möchte, indem sie das Telefon aushängt. Dann sitzt sie da, hat Schuldgefühle, verarbeitet das, muss ihre Entscheidung dem Bruder wieder und wieder verdeutlichen bis sie irgendwann den Eindruck hat: „Ok, der Bruder hat es jetzt verstanden, nach neun Uhr abends telefoniere ich nicht mehr“.

Claudia Bach betont: Was zunächst so einfach aussieht – nicht einmal ein Kontaktabbruch, nur das Telefon wird nach neun Uhr ausgehängt – ist eine unheimliche Anstrengung. Jeder dieser kleinen Schritte ist ein anstrengender Weg. Wenn nun jemand sagt „Ich habe den Kontakt zu meinem Bruder abgebrochen“ sind vorher viele dieser kleinen, anstrengenden Schritte gegangen worden und es hat sehr lange gebraucht, so eine Entscheidung zu treffen. Fast noch schwerer ist es, das durchzuhalten und mit dieser Entscheidung selbst zu Rande zu kommen.

Das Fazit der Referentin: Es ist eine lebenslange Bewältigungsanforderung, die sich zwischen diesen Polen bewegt, zwischen Distanz und Nähe, in der die eigenen Bedürfnisse und die des erkrankten Geschwisters immer wieder aufs Neue ausbalanciert werden müssen – was oft genug nicht klappt“. Kontaktabbrüche sind ein – häufig vorübergehender – Bewältigungsversuch.

Allerdings beinhaltet ein Kontaktabbruch keineswegs Ruhe oder Zufriedenheit, denn „mein Bruder ist trotzdem immer noch bei mir“ (so formulierte es jemand in einem Interview).

Den ‚äußeren Kontakt‘ kann man kappen, den ‚inneren‘ aber nicht: nahe Menschen führen auch ein Leben „in unserer Seele. Und diesen Kontakt, der innen drin lebt und stattfindet, den zu kappen, ist schwierig bis unmöglich“(Gagi K.). Der Grund, warum das nahezu unmöglich ist, liegt auf der Hand: Geschwister sind die intimste Beziehung zwischen Menschen, in der Kindheit und Jugend enger als die zu den Eltern – und jeder weiß intuitiv: das wird die längste aller denkbaren Beziehungen in meinem Leben sein. Intensität und Dauer der Beziehung sind der Grund dafür, dass mit einem totalen Schnitt mit einem Geschwister ein Teil der eigenen Persönlichkeit mit abgeschnitten wird.

Die daraus resultierende Forschungsfrage wirft Claudia Bach am Ende ihres Beitrages auf: Welche Modi der Nähe-Distanz-Regulation verwenden die Geschwister, und wie können Geschwister unterstützt werden, einen für sie lebenstauglichen Modus zu finden?

Die Gefühle der Schwestern und Brüder zu ihren erkrankten Geschwistern – von Natur aus widersprüchlich bzw. ambivalent

Claudia Bach klassifiziert in ihrem Beitrag die Einflüsse, die das Verhalten der Erkrankten auf die Geschwister habe; das Verhalten könne – je nach Schweregrad – verstörende, destabilisierende oder intrusive Wirkungen erzeugen.

Diese unterschiedlichen Wirkungen stehen mit tiefen Ambivalenzen im Zusammenhang, Der Kern dieser Zerrissenheit scheint die Gleichzeitigkeit von tiefer Trauer, Zuneigung und Solidarität mit dem Geschwister auf der einen Seite mit nahezu konträren Gefühlen auf der anderen Seite zu sein: nämlich Wut, Ärger und Zorn aufgrund des konkreten Verhaltens der Geschwister.

Claudia Bach kann zeigen, wie sich die nahezu gleiche Ambivalenz in der Beziehung zu den eigenen Eltern fortsetzt. Auch da ist die Trauer und das Mitleiden am Leid der Eltern unauflösbar verbunden mit der Wut auf die Eltern [5] (und sich selbst?).

Besondere Belastungen und besondere Lebenschancen gesunder Geschwister

Trotz vieler Erfahrungen, die alle gesunden Geschwister teilen, gibt es gravierende Unterschiede in der generellen Beurteilung dieser Erfahrungen.

Auf der einen Seite stehen Aussagen wie „Mit dem Ausbruch der Krankheit meines Bruders war meine Kindheit zu Ende. Bis heute habe ich nur Nachteile und Belastungen erlebt“; auf der anderen Seite sehen wir Personen, die die schicksalhafte Lebenssituation als Geschwister im Erwachsenenalter sogar als „ein Geschenk des Himmels“ betrachten können.

Diese Geschwister konstatieren im Blick auf ihre Entwicklung langfristig nur Vorteile für ihre Persönlichkeitsentwicklung, die sich im Laufe der Zeit aus dem Gefühlschaos (siehe oben zu den Ambivalenzen) herausgebildet haben. Dazu gehört z.B. die Fähigkeit, krisenhafte Zuspitzungen in ihrem Erwachsenenleben nicht mit Verzweiflung, Flucht oder mit Abwehrreaktionen ‚zu lösen‘, sondern ruhig zu bleiben, sich weitgehend einen klaren Blick zu bewahren und allen Beteiligten gegenüber Empathie zu zeigen.

Dies konnten bzw. mussten sie lernen aufgrund der besonderen Rollen, die sie in der besonderen Familienkonstellation einzunehmen hatten: den außen stehenden Bruder bzw. die außenstehende Schwester bei unüberschaubaren Prozessen und Konflikten zwischen dem erkrankten Geschwister und den Eltern, bei Konflikten der Eltern untereinander, in der Wahrnehmung und Anerkennung (!) des tiefen Leides sowohl bei dem erkrankten Geschwister, als auch bei den Eltern.

Nach wie vor ist ungeklärt, welche Parameter der Persönlichkeit (vor der Erkrankung des Geschwisters) sowie der familiären Situation im späteren Erwachsenenalter zu den hier angedeuteten unterschiedlichen Prägungen führen.

Die aktuelle Auffassung zur Resilienz-Entwicklung legt nahe, dass die Antworten weniger in Persönlichkeitsmerkmalen zu finden sein werden, sondern eher in den dynamischen Prozessen der sozialen Interaktionen, d.h. den Erfahrungen im Sozialisationsprozess. Die aus diesen Prozessen hervorgehenden unterschiedlichen kognitiven Stile bedingen die unterschiedliche Bewertung von Situationen: eher als nachvollziehbar, als leicht belastend bis neutral, oder als alarmierend. (in Anlehnung an Emmy Werner‘s Studien zur Entwicklung von Kindern aus zerrütteten Familien in den 1950er Jahren sowie der Bewertungstheorie nach Oliver Tüscher, Professor für klinische Resilienzforschung am Mainzer Uniklinikum). [6]

Nicht nur die gesunden Geschwister können von den erkrankten profitieren – auch das Erleben sowie der Krankheitsverlauf der erkrankten kann durch deren Geschwister positiv beeinflusst werden.

Als empirisch gesichert darf gelten: ‚Gute Geschwisterbeziehungen sind ein gutes „Medikament‘, eine positive Geschwisterbeziehung hat eine heilsame und präventive Funktion. Wo die Beziehung eher schlecht war zeigte der Kontakt mit den Geschwistern diesen positiven Einfluss nicht [7].

Als Geheimagent ein doppeltes Leben führen – oder: die Rolle der schwachen starken Schwester

Egal, in welcher Bachelor- oder Masterarbeit, egal wer wann wo etwas über Geschwister formuliert hat – ein Gesichtspunkt fehlt nie: Die gleichzeitige Trauer und Wut darüber, dass sich die gemeinsamen Eltern auf das erkrankte Geschwister konzentrieren, dort ihre Aufmerksamkeit fokussieren – und man selbst in die Rolle dessen gerät, die oder der keine Probleme macht, der oder dem es gut geht, bei der oder dem alles in Ordnung sei – und die oder der die eigenen Interessen und Bedürfnisse für sich behält. Die Ergebnisse einer Studie aus 2006 [8] legen nahe: die Geschwister glauben nicht nur, die problemlosen zu sein, sie werden von ihren Eltern auch so gesehen!

In der Studie wurde u.a. das elterliche Erleben von Ambivalenzen in Bezug auf ihre Kinder erhoben: gegenüber dem psychisch erkrankten Kind und den gesunden Kindern sowie gegenüber Kindern in Familien ohne eine psychische Erkrankung.

Die Ergebnisse bestätigen das oben beschriebene Erleben der gesunden Geschwister: In Familien mit einem erkrankten Kind wurde das Verhältnis zu den gesunden Kindern sehr deutlich weniger widersprüchlich empfunden als zu dem erkrankten Kind, was durchaus zu erwarten war.

Wie sehr die gesunden Geschwister von den Eltern als die unproblematischen gesehen werden zeigt sich im Vergleich zu Familien mit ausschließlich gesunden Kindern; im Vergleich zu diesen wird die Beziehung zu den gesunden Geschwisterkindern als signifikant weniger ambivalent beschrieben.

Die spezifische Rolle in der Familie spiegelt sich in Sätzen, die immer wieder nahezu gleichlautend sowohl von Geschwistern psychisch erkrankter oder geistig behinderter Menschen als auch an frühkindlichem Krebs erkrankter Geschwister geäußert werden:

„Ich war immer die starke schwache Schwester“. Diese Schwester hat sich selbst, wie viele andere Geschwister auch, als äußerst schwach empfunden und wurde im Familienkontext als die Starke definiert und so behandelt.

Gagi K. macht nachvollziehbar, wie ein Geschwister in diese letztlich nicht lebbare Rolle gerät, welche Folgen das hat und wie sie selbst dahin kam, heute als erwachsene Frau ihre Autonomie zu leben.

„Bevor das Verhalten meines Bruders auch für meine Eltern so unerträglich wurde, dass sie seine Erkrankung zur Kenntnis nehmen mussten, war er schon Jahre lang auffällig geworden – aber meine Eltern wollten das nicht sehen, denn Eltern stellen sich ‚typische‘ Fragen: „Was habe ich falsch gemacht?“ „Wann und wie hätte ich anders handeln müssen?“ u.s.w.

Sie entwickeln Schuldgefühle, und diese Schuldgefühle verleiten zunächst dazu, weg zu schauen, das nahende Unheil zu verdrängen. Darum beschäftigt man sich erst dann mit diesem Thema, wenn es bereits für frühzeitige Hilfen viel zu spät ist, wenn die Krankheit unübersehbar ausgebrochen ist (bei meinem Bruder ist es eine schizophrene Störung).

Wenn Du das gesunde Geschwister bist sagst Du Dir: ‚Es gibt schon jemanden zuhause, der selbst sehr leidet und der unseren Eltern unglaublich viel Kummer bereitet‘.

Welchen Schluss ziehst Du daraus? Du willst natürlich das gute Kind sein; das Kind, das keine Probleme verursacht; das Kind, das sich um sich selber kümmert; das Kind, worüber Mama nicht weinen muss.

Und Du ziehst dich zurück; Du ziehst Dich so dermaßen zurück, dass Du anfängst gar nichts mehr von Dir mitzuteilen, sondern alles immer mit dir selbst auszuknuspern, was Deine Seele so belastet.

Und über alle dem schwebt dieses Schweigegelübde, weil wir alle hoffen: ‚Irgendwann mal ist es vorbei, irgendwann mal werden wir das Leben haben, was wir als Familie vor der Krankheit hatten, die Familie wird wieder heil. Deswegen reden wir nicht darüber und die Leute draußen dürfen das auch nicht wissen, weil das stigmatisiert uns alle nur.‘

Du erlebst Unverständnis bis zu Zurückweisungen, wenn Du die Erkrankung offenbarst. Du erkennst bereits als Kind: Du bist eine stigmatisierbare Person, Du kannst stigmatisiert und abgewertet werden, wenn Du offenbarst, die Schwester eines psychisch erkrankten Bruders zu sein – und so lernst Du zu schweigen. Aber manchmal wirst Du zu Deinem Bruder bzw. Deiner Schwester befragt, da kannst Du ja nicht immer irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, also vermeidest Du voll und ganz Deinen Bruder zu erwähnen, als gäbe es ihn nicht.

Du tötest ihn quasi in Deinen Kommunikationen, das ist ein fürchterliches Gefühl und belastet Dich zusätzlich sehr.

Du läufst ein Leben lang mit einer Geheimhaltung durchs Leben, weil Du über Deinen Bruder nichts Unverfängliches erzählen kannst. Das zieht viele andere Lügen nach sich, Du musst ein Netz von Phantasie-Geschichten spinnen, Du musst Dir permanent irgendwelche Sachen als fiktive Geschichten ausdenken – und ganz plötzlich lebst du in einer Mission Impossible, wo du als Geheimagent unterwegs bist und guckst, dass Du Dich nicht verplapperst. Du lebst ein zweites Leben.

So vergeht Deine Jugend und die ersten Jahre des Erwachsen-Seins mit dem völligen Aussparen dieses bedeutsamen Teils Deiner Person oder mit der Produktion von Fiktionen in Deinen sozialen Kontakten, und ehe man sich versehen hat – ist man selber erwachsen, führt ein eigenes Leben und denkt: ‚Ok, ist eigentlich ok bei mir, ich darf mich nicht beschweren, mein Bruder hat es schwer, mein Papa hat es schwer, meine Mutter hat es schwer. Ich muss ja dieser Leuchtturm sein, der irgendwie Licht reinbringt, der ein positives Beispiel für die anderen Familienmitglieder sein will und kann, um ihnen zu zeigen, dass das Leben auch schön sein kann – in der Hoffnung, dass sie etwas davon übernehmen können.‘

Du wirst älter, Deine Lebenskräfte lassen nach, Du bist nicht mehr 17 oder 20 Jahre alt, die Lebensprozesse ändern sich.

Jenseits des Alters von 30, 40 Jahren beginnen sich die Dinge zu melden, die Du früher so erfolgreich auf die Seite geschoben, verdrängt hast. Alles was ungesagt blieb, alles was wir verdrängt haben, alles was wir irgendwo in irgendwelchen Schubladen verstaut haben krabbelt hervor: die Schubladen fangen plötzlich an, ganz von alleine aufzugehen.

Was machst Du dann? Du drückst und drückst, Du schiebst die Schubladen wieder zu. Du bist nun über die Maßen mit dem Zurückdrücken beschäftigt, dass viele andere Dinge darunter leiden. Und dann kommt der Augenblick, wo das nicht mehr geht! Dann merkst Du plötzlich: ‚Oh mein Gott! Ich wusste ja gar nicht, wie sehr mich diese Situation in der Familie belastet hat, auch wenn ich ganz woanders hingezogen bin, damit ich dem eben nicht ausgesetzt bin‘. (Gagi K.)

Raus aus der unhaltbaren Situation – aber wie?

Wenn Du das begreifst, führt Dich das eventuell in eine Therapie, weil Du Dich fragst: ‚Wieso habe ich immer wieder diese nicht zu beschreibenden Schwierigkeiten? Es ist eigentlich alles super, ich bin verheiratet, ich bin glücklich – und trotzdem ist da eine Schwere‘. Diese Schwere ist da, und die kann nicht zur Seite geschoben werden.

Alles was ungesagt ist, meldet sich in Form von seelischer Belastung, vielleicht sogar in Form einer Erkrankung. In jedem Falle wird es sich irgendwie äußern, früher oder später.

Diese Schwere habe ich mitgenommen in das Leben mit meinem Mann. Er war es auch, der mir nahegelegt hat, die Geschwistergruppe in Berlin zu besuchen. Ich habe nämlich sehr lange gebraucht, um zu der Geschwistergruppe zu gehen; es waren bestimmt 2-3 Jahre bis mein Mann endlich mal gesagt hat: ‚Mein Gott du weißt doch, was kann schon passieren? Also das schlimmste was passiert ist, dass es dir nicht gefällt und dann gehst du nie wieder hin.‘

Und dann bin ich zu der Gruppe gegangen, und dann war ich plötzlich zuhause und zum ersten Mal habe ich begriffen, dass ich nicht alleine bin. Es gibt andere Leute, die genau diese Geschichte durchmachen, die die gleichen Fragen sich stellen, wir alle haben das Gefühl wir müssen brav sein, wir müssen andere nicht belasten, wir müssen die Guten, Netten und die Erfolgreichen und was auch immer sein und dann brodelt aber diese Geschichte selbst dann noch, wenn wir von zuhause ausgezogen sind und möglichst weit weg studieren. Das ist eben „work in progress“ und es geht nicht weg. Und der Schmerz und das Erleben, das geht alles nicht weg.

Aber die Gespräche in der Gruppe helfen! Wir tauschen uns sehr intim aus, und für mich war das unbedingt notwendig, um meine eigene Seele ein bisschen kennen zu lernen.

Ich musste sie alle rausschmeißen, die da nicht hinein hingehören. Also Mama ist zwar wichtig, Papa ist zwar wichtig und Bruder, das sind alles wichtige Menschen, aber dennoch gibt es einen einzigen Menschen, mit dem ich mein Leben lang wirklich bis zum Ende verbringen werde und das bin ich und ich habe sie alle mit mir geschleppt, weil mein Mitgefühl ging so weit, dass ich irgendwann mal verwechselt habe, was ist deren Last, was ist meine Last und ich habe das alles aufgesogen, bis ich dann gemerkt habe ‚Wow, in welchem Business bewege ich mich jetzt gerade, ich verwechsle, ich weiß gar nicht mehr wo sie aufhören, wo fange ich an?‘

Ohne Wut hätte ich es nicht geschafft, sie alle erstmal aus mir heraus zu schmeißen.

Es gab sogar eine Phase, wo ich gedacht habe, ich hätte sie dauerhaft rausgeschmissen – aber das war natürlich ein Irrtum. Aber es war wichtig buchstäblich in mir Platz für mich zu schaffen.

Ich bin mir sicher: je früher man sich austauscht, umso besser. Man sollte das auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten teilen. Präsentierst Du jemandem ein Problem – dann wollen die Angesprochenen in guter Absicht die Dinge reparieren. Du erzählst also etwas, bekommst ein paar Tipps – und dann muss es aber auch gut sein, der Alltag muss seinen Lauf nehmen.

Ich kenne wenige Menschen, die mit der Schwere umgehen können, die viele Geschwister in sich tragen. Und das ist ja eine Dauerschwere, weil das kranke Geschwister ist krank und bleibt krank, der Mutter oder dem Vater geht es schlecht damit, u.s.w..

Darum ist es wichtig sich solche Leute zu suchen, mit denen man darüber reden kann, und das sind die Menschen in vergleichbarer Situation. Mit denen kann man sogar immer mal wieder über Eltern, und das heißt die schwierigen Erfahrungen in der Familie herziehen, man kann sogar Witze über die ganze Misere machen: wir sind ja unter uns, wir verstehen das als wirksames Ventil und nicht als allgemeingültige Beschimpfungen unserer Eltern.“

zur Artikelübersicht

Fußnoten:

[1] In die Diskussion eingebettet erfolgte der fachliche Input des Autors unter dem Titel „Die besondere Situation von Geschwistern“.

[2] Der Autor dieser Zeilen hat vor vielen Jahren als Bruder eines Erkrankten die ersten Geschwistertreffen durchgeführt und sein Erleben als Bruder öffentlich gemacht, siehe Peukert, R. (2017): Erlebte, gelebte, erlittene Verantwortung von Schwestern und Brüdern eines psychisch erkrankten Geschwisters. In: Verantwortung übernehmen. Verlässliche Hilfen bei psychischen Erkrankungen. In: Aktion psychisch Kranke, Weiß, P., Heinz, A. (Hrsg.):Tagungsband der APK 2016, Bonn: Psychiatrie-Verlag, S. 168-190.

[3] Diese aus den Trialog-Seminaren bekannte Erfahrung könnte auch im Rahmen des Geschwisterforums ermöglicht werden, siehe unten zum „virtuellen innerfamiliären Trialog“.

[4] Zu diesen und weiteren Forschungsergebnissen siehe unter www.GeschwisterNetzwerk.de den Beitrag von Peukert, R.: Wie geht es denn den Schwestern und Brüdern?

[5] Woran sich diese Wut entzündet siehe im Beitrag von Claudia Bach.

[6] Dies steht nicht im Widerspruch zur Auffassung eines lebenslangen Regulationsprozesses von Nähe und Distanz; vermutlich können die dynamischen Prozesse, die zu einer erhöhten Resilienz bei gesunden Geschwistern führen, als Regulationsprozesse von Nähe und Distanz rekonstruiert werden.

[7] Siehe Bojanowski, S. (2016): Geschwisterbeziehungen im Kontext psychische Erkrankungen. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie (Dr. phil.) an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam; darin S. 89-102 das vorläufige Manuskript: Bojanowski, S.; Nisslein, J.; Riestock, N.; Lehmkuhl, U. (2016): Siblings realtionships of children and adolescents with mental disorders – ressource or risk factor?

[8] Burgkardt, A.; Rudolf, S.; Brand, C.; Rockstroh, B.; Studer, K.; Lettke, F. und Lüscher, K.: Ambivalenzen in der Beziehung von Eltern zu einem schizophreniekranken oder substanzabhängigen erwachsenen Kind. In: Psychiatrische Praxis 33, S. 1-9